慈禧太后

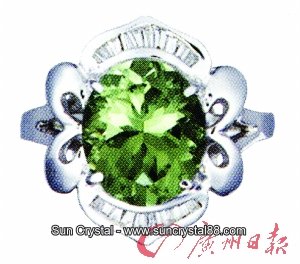

近日,鮮為國人關注的珠寶家族重要成員——碧璽的知名度在節節上揚,與之相關的新聞報道也頻頻見諸報端,甚至有媒體抬高其身價,稱之為“世界五大寶石”之一。

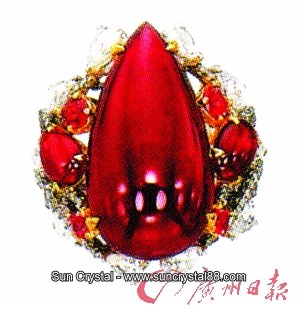

不錯,在國際市場上,鮮紅色碧璽、鮮藍色碧璽和碧綠色碧璽的價格非常高,其頂級品有時會讓次級的紅寶石、藍寶石和祖母綠望而興嘆。此外,紅綠雙色碧璽、玫瑰紅色碧璽等在珠寶市場中極為活躍,其不菲的價格常令人咋舌。碧璽在我國也有一定的歷史淵源,慈禧太後就曾對它寵愛備至,如癡如醉。盡管如此,現在讓碧璽躋身“世界五大寶石”之列還是操之過急,因為它暫時還沒能把“世界五大寶石”(本報陸續報道過的鑽石、祖母綠、紅寶、藍寶和貓睛)中的任何一員踢出局。下面,我們就由表及裏地了解一下色彩絢麗、品種眾多且身懷絕技的碧璽的獨特魅力。

清 藍碧璽手串

碧璽蜘蛛胸針

戴碧璽能吸引愛情友情?

碧璽是寶石級電氣石的中文歷史稱謂,化學成分為復雜的硅酸鹽類,礦物的摩氏硬度為7~7.5,比重在2.9~3.2之間,折光率為1.624~1.644,且具有壓電性和熱電性,即碧璽在受熱或摩擦時可出現靜電磁場,能產生吸引力。

碧璽曾一度被荷蘭人稱為“吸灰石”。直到1768年,瑞典科學家林內斯才發現碧璽具有壓電性和熱電性:碧璽在受熱或摩擦時會產生靜電磁場,能吸附周圍較輕的物體,這也是其中文學名電氣石的由來。正因為具有優異的壓電性和熱電性,碧璽才常被科學家用來測定物體的發光強度與壓力——二戰伊始,碧璽是唯一用來判定核爆壓力的材料。

碧璽的壓電性和熱電性也表明這種寶石能夠產生強勁的自由能量,因此西方人認為:佩戴碧璽能提高辦事能力及自信心,還能吸引愛情和友情;碧璽還能對人體疾病產生神奇的療效,提高自然治愈力。此外,碧璽顏色鮮艷、多變兼透明度高,因此自古以來即深受世界各國人們的喜愛。目前,碧璽的價值僅次于彩鑽、紅寶、藍寶、貓睛和祖母綠等,是中檔寶石裏的佼佼者,在日本和西方國家特別受歡迎。

其實,如從寶石分類學角度來說,碧璽是一個寶石族名,包括了很多寶石品種。按照美國寶石學院的分類,碧璽家族共有紅色碧璽 (Rubellite)、綠色碧璽(Verdelite)、蔚藍碧璽(Indicolite)、黑碧璽(Schorl)、紫碧璽(Siberite)、無色碧璽(Achroite)、雙色碧璽(Bi-Colored)、西瓜碧璽(Watermelon)、貓眼碧璽(Cat’seye)、鈉鎂碧璽 (Dravite)、亞歷山大變色碧璽(Color-change)、鈣鋰碧璽(Liddicoatite)、含鉻碧璽(Chrome)和帕拉依巴碧璽 (Paraiba)等14種,而市面上流通的碧璽寶石的主要顏色則包括無色、玫瑰紅色、粉紅色、紅色、藍色、綠色、黃色、褐色和黑色等,其中具通透光澤的蔚藍色、鮮玫瑰紅色和粉紅色帶綠色的復色是上品。

寶石級碧璽幾乎全部產自偉晶花崗岩,且產地分布十分廣泛,包括巴西、美國、坦桑尼亞、肯尼亞、馬達加斯加、莫桑比克、納米比亞、阿富汗、巴基斯坦、斯裏蘭卡、意大利與緬甸等許多國家,我國新疆、雲南、甘肅、內蒙古、河南、廣東、四川、西藏等地也有發現。

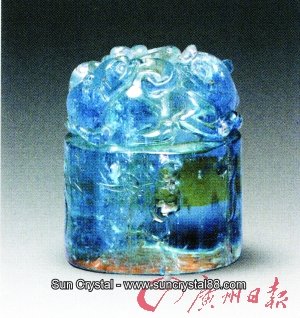

清 天青碧璽螭紐印章

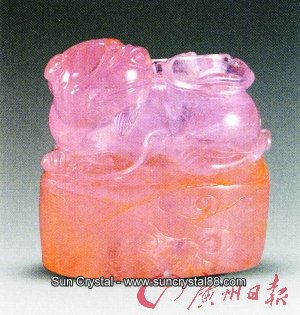

清 碧璽獸紐腰圓章

慈禧太後是十足碧璽迷

清代,碧璽曾成為權力的象徵,是一品和二品官員的頂戴花翎的材料之一,也用來制作他們佩戴的朝珠。特別是慈禧太後時代,碧璽在中國受到了前所未有的重視。獨攬朝政的慈禧太後除了對翡翠、鑽石等傾情有加外,還對顏色豐富多彩、變幻萬千的碧璽萬分寵愛,是位十足的碧璽迷。

清末大太監李蓮英之侄李成武所著的《愛月軒筆記》記載了慈禧死後陪葬物品的情況:慈禧太後“腳蹬碧璽蓮花,重三十六兩八錢,估值七十五萬兩。碧璽近年價極低,然是物大者難得。今若有此物,雖不值錢,亦將合七百元一兩也。”這裏慈禧太後腳蹬蓮花,寓意是“步步生蓮”,即使亡靈盡快進入西方樂土。此外,慈禧太後的金絲錦被也鑲嵌有很多碧璽。《愛月軒筆記》又有如下記載:“金絲錦被,制價八萬四千兩,鑲八分珠一百粒、三分珠三百零四粒、一分珠五百粒、六厘珠一千二百粒、米珠一萬零五百粒、紅藍寶石大塊者約重四錢者十八、小塊者六十七、紫母綠五分重者二塊、碧璽、白玉共二百零三塊。略估珠值八十五萬四千二百兩,寶石約值四萬二千兩。”除了以上兩件極品外,慈禧太後棺中還有很多其他碧璽首飾。據清朝內務府簿冊所載,殮入棺中的碧璽首飾有:紅碧璽朝珠、紅碧璽手串、紫碧璽手串、紅碧璽念珠、金鑲紅碧璽正珠、紅碧瑘抱頭蓮、綠玉鑲紅碧璽抱頭蓮、紅碧璽綠玉穿珠菊花、紅碧璽鎦子、紅碧璽帽花。這些都是慈禧太後死後用來殮葬的碧璽飾品。

其實,作為碧璽迷的慈禧太後,恐怕在活著時即已念叨著要在自己未來的墓葬中置入碧璽首飾了。清朝皇宮檔案《普陀峪金井安放帳》有這樣的描述:慈禧太後建陵時的“穴”位就在慈禧棺槨下面的金井內,其中也存放有大量珍寶。自光緒五年(1879年)3月25日至光緒三十四年 (1908)10月15日,陵墓官員曾奉懿旨先後六次向金井中投放大量寶物,光碧璽類寶物就計有紅碧璽鑲子母綠別子一件、紅碧璽長壽佩一件、黃碧璽葡萄佩一件、紅碧璽葫蘆蝠佩一件、紅碧璽雙喜佩一件和紅碧璽佛頭塔一件。

可見,不論生前還是死後,慈禧都對碧璽情有獨鐘。為啥呢?筆者認為異族文化尤其是西方文化的日益東漸,是慈禧老太成為中國歷史上地地道道碧璽迷的主要原因。

清宮碧璽多為美國進口

根據故宮史料記載,僅是從1900庚子事變年到1908慈禧歸天年這8年間,慈禧太後幾乎每年都讓宮廷造辦處到美國聖地亞哥採購幾噸各色碧璽,其中尤以粉紅色碧璽居多。因此,可以說慈禧太後所用的數量十分龐大的碧璽幾乎全部自美國加州進口。

位于美國加利福尼亞州大梅薩平原的伊巴拉雅礦是一個優質碧璽礦,在19世紀末期即已聞名于世。自19世紀末至20世紀初,伊巴拉雅礦開採出來的大部分碧璽都出口到了中國,供清朝宮廷作為首飾和雕刻之用。該礦產量很大,質量很不錯,據說其中一條礦脈就能開採出6噸多重的碧璽晶體來。然而好景不長,風雨飄搖的滿清王朝在1911年的辛亥革命中被推翻,王朝的奢侈生活也到此畫上了句號,其結果是伊巴拉雅礦的碧璽產品滯銷,中國市場告吹,迫使該礦關閉。

一直到最近,伊巴拉雅礦才被重新開發。雖然重開的礦井產量也還可以,但碧璽晶體的質量已經大不如前了,因而經濟效益也大打折扣。該礦的美國老板或許還會懷念百年前中國那個癡迷碧璽的大富婆——慈禧太後。

傳碧璽唐朝時已進中國

碧璽以顏色豐富華美、色彩變化多端而著稱,是世界上最特別的寶石之一。如果仔細劃分的話,碧璽的顏色有一百多種,要不,它怎麼會有“寶石變色龍”之別名呢?碧璽目前在國內珠寶市場上知名度雖然不高,還不為現代中國人所熟知,但在我國卻有著深厚的歷史和文化淵源。

碧璽最早出現于中國,據傳是在唐朝:貞觀十八年(公元644年),唐太宗在徵西時就曾得到過碧璽,並將其刻成玉璽印章。明朝,皇帝專門派太監或大臣到雲南騰越督辦採購碧璽和紅寶、藍寶,特別是明朝永樂年間,斯裏蘭卡國王亞烈苦奈兒曾向明成祖朱棣貢獻方物和寶石,寶石中就有珍貴的碧璽。清代,碧璽有不同的稱謂:在清初谷應泰所著的《博物要覽》中被稱為“披耶西”;隨後出現在康熙時期的《清會典》中,叫“碧亞厶”;乾隆時期檀萃所著的《滇海虞衡志》則稱之為“碧霞洗”、“碧霞玭”或“碧洗”;光緒時期,陳性所著《玉記》中稱“碧霞希”;而在清末和民國時期才簡稱為“碧璽”。

現在,“碧璽”已成了中國珠寶行業的慣用名稱。而電氣石(Tourmaline)的名字則來源于斯裏蘭卡僧伽羅人語的 “toramalli”,其字面意義為“混合寶石”,在歷史上其意義也的確比較含混,經常與其他寶石名如“紅玉髓”等混同。顯然這也與它豐富多彩的顏色以及以色名石的傳統有關。

紅碧璽鑽石項鏈

黃金鑲粉碧璽紫水晶項圈

鑒賞

顏色是重要評判標準

碧璽的鑒賞原則與其他有色寶石相同,也是以顏色、光澤、透明度、內含物、缺陷、重量和切工等作為評價與選購的依據,其中顏色是最關鍵的評價因子。盡管如此,每種顏色的色調、飽和度以及亮度都會有差異,如市場當下最為流行的是粉紅色、鮮艷紅色、玫瑰紅色、鮮艷藍色和鮮艷綠色碧璽,而對每種顏色而言,只有飽和度中等且亮度高的色彩才能算作頂級佳品,如果飽和度過深或過淺,該種碧璽的價值便會大打折扣,而只能歸屬為次級品。

自然,次級的紅色、藍色和綠色碧璽其價值是相對較低的。正因為如此,在國際市場上,也有一些不法珠寶商以次級的紅色、藍色和綠色碧璽來冒充高檔寶石——紅寶石、藍寶石和祖母綠。

辨 真

識別假貨有三招

一般情形下,碧璽的礦物原料呈長柱狀,柱面上有縱紋,而橫斷面則呈弧面三角形。此外,碧璽具特徵的、非常明顯的二色性和由于強烈雙折射而產生的雙影光學現象。所以,如果是晶體原料,碧璽是很易識別的。

但是,如果是經過切割和鑲嵌的碧璽飾品,由于碧璽顏色豐富多樣,因此它常與其他天然寶石、合成寶石甚至有色玻璃相混淆。其中容易混淆的天然寶石包括透輝石、紫水晶、紅柱石、金綠玉、黃水晶、翠榴石、翠綠鋰輝石、橄欖石、煙水晶、紅寶石、祖母綠、桃色黃晶、符山石和鋯石等。遇到這種情況時,可以依據碧璽的如下三個特性來鑒別:

一、碧璽具強雙折射率:如果從寶石的臺面向下觀察,可以見到碧璽底棱呈明顯的雙影現象——由此可將碧璽與任何顏色的托帕石、合成尖晶石等區分開來;

二、碧璽具強二色性:如果是紅色碧璽,常顯紅色和粉紅色的二色性;如果是綠色碧璽,常顯示綠色和淡綠色二色性——由此可輕易地將綠色碧璽與綠色橄欖石、綠色玻璃、綠色石榴石等區分開來;

三、碧璽經常被琢磨成祖母綠階梯形狀,因此在平行階梯長邊的方向經常可見一些管狀的包裹物或棉絮物,而在平行階梯短邊的方向觀察經常會發現其顏色變深,這是由于碧璽不同方向對光的吸收不同——這一特性可用來鑒定碧璽和一些合成的倣制品。(撰文/圖片整理 吳聿立)